避雷設備構成

-

1. 受雷部システム

雷撃を受けるための部分

-

2. 引下げ導線システム

雷電流を受雷部システムから接地システムへ流すための部分

-

3. 接地システム

雷電流を大地へ流し拡散させるための部分

2003規格による雷保護

1.受雷部システムの種類と保護方法

受雷部システムの保護方法

- 1.回転球体法

- 2.保護角法

- 3.メッシュ法

受雷部システムの種類

保護レベルに応じた受雷部の配置

| 保護 レベル |

回転 球体法 |

保護⾓法 | メッシュ 法幅 |

||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 20 | 30 | 45 | 60 | 60超過 | |||

| α(°) | α(°) | α(°) | α(°) | α(°) | |||

| Ⅰ | 20 | 25 | ※ | ※ | ※ | ※ | 5 |

| Ⅱ | 30 | 35 | 25 | ※ | ※ | ※ | 10 |

| Ⅲ | 45 | 45 | 35 | 25 | ※ | ※ | 15 |

| Ⅳ | 60 | 55 | 45 | 35 | 25 | ※ | 20 |

1. Rは、回転球体法の球体半径。

2. Hは、地表面から受雷部の上端までの高さとする。 ただし、陸屋根の部分においては、hを陸屋根から受雷部の上端までの高さとすることができる。

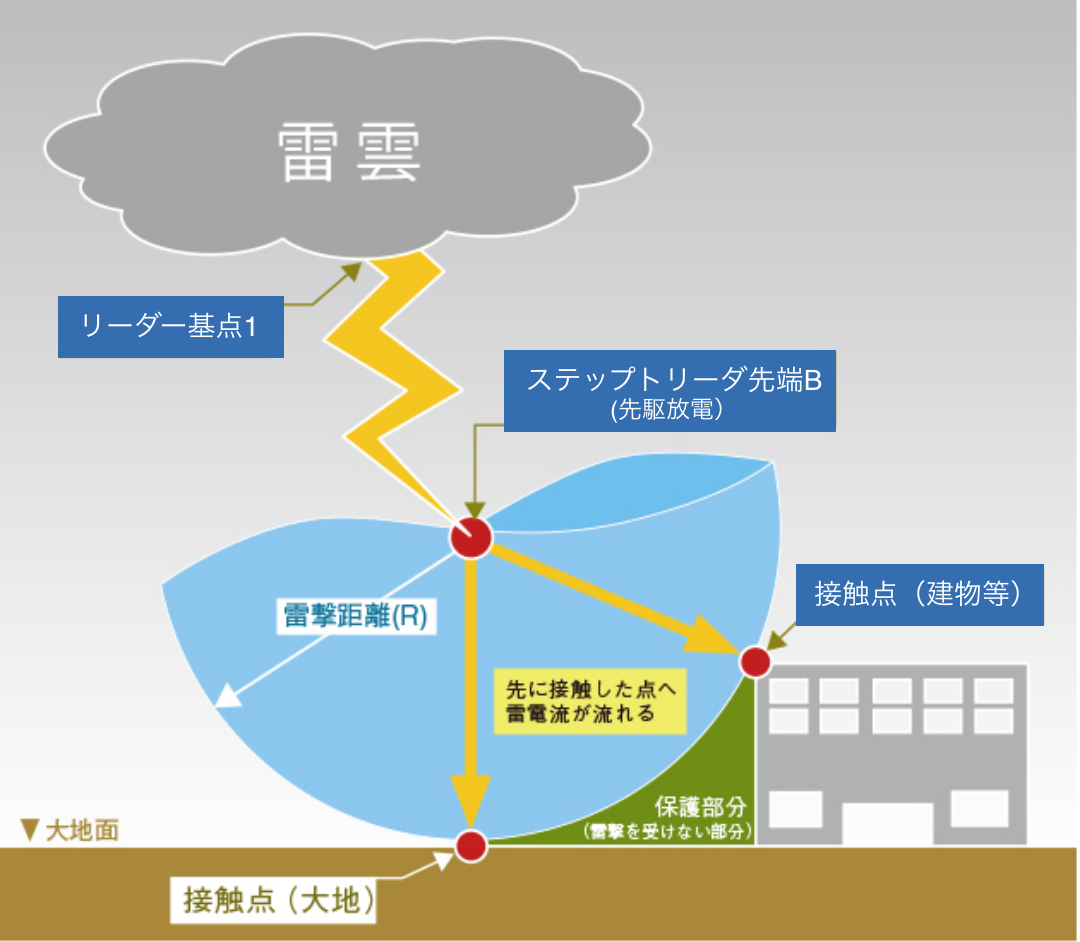

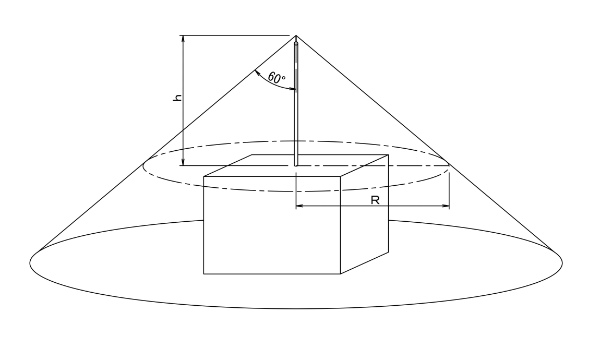

1、回転球体法による保護

回転球体法の理論

- 落雷現象は、まず雷雲に蓄電された雷電流がリーダ基点Aより大気

の絶縁を破壊しながら大地に向かい降下します。 - 雷雲に蓄電された電荷の容量によりステップトリーダ(先駆放電)

の先端Bを中心とする雷撃距離(R)が決定し、球体の包絡面(球体表面)が形成される。 - この包絡面と最初に接触した点に雷雲からの電路が形成されて雷電流が流れます。これが落雷現象となります。

包絡面と最初に接触する点が大地ではなく建物などである場合、建物は高圧の雷電流を受け、建物自体や屋内外の機器等が損傷 してしまいます。

包絡面と最初に接触する点が大地ではなく建物などである場合、建物は高圧の雷電流を受け、建物自体や屋内外の機器等が損傷 してしまいます。

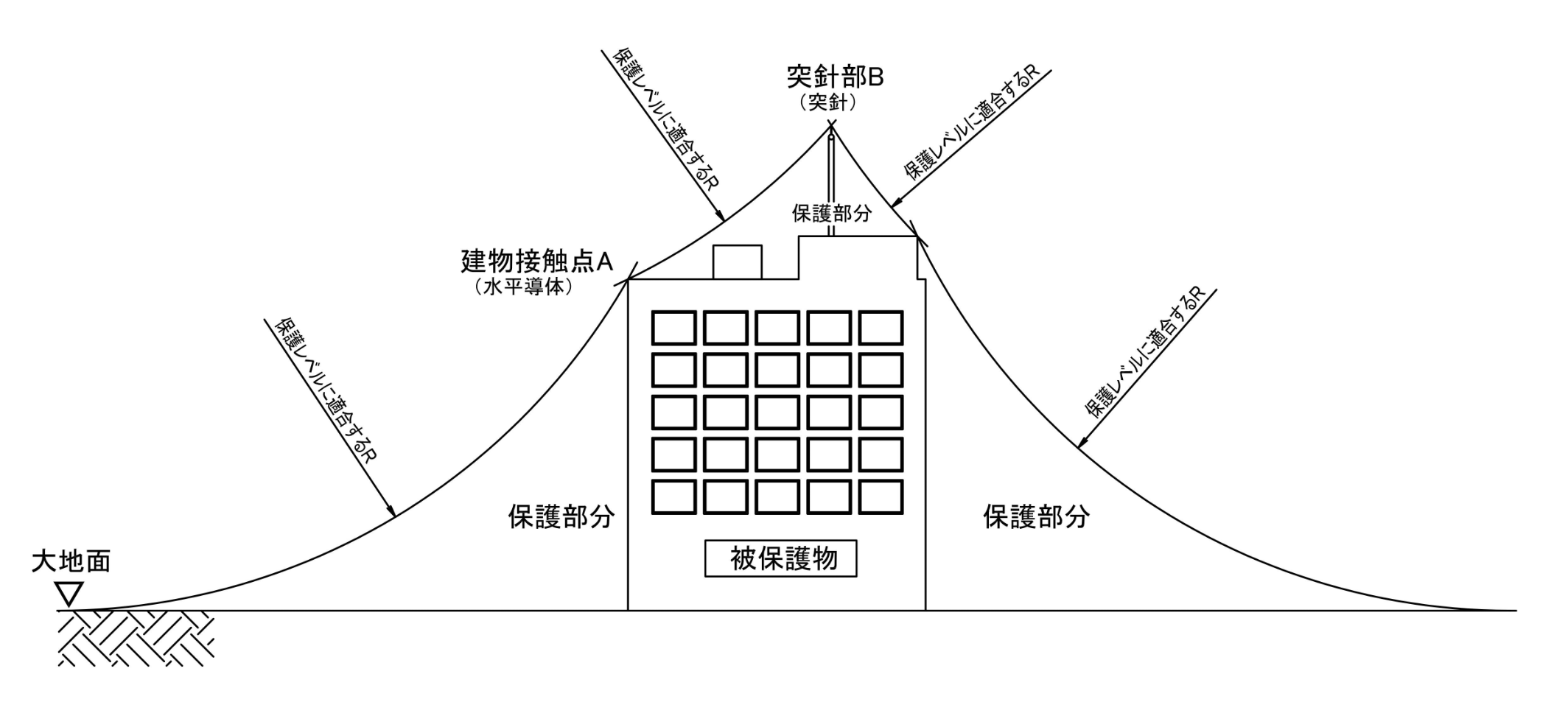

雷保護方法として

回転球体法による建物の保護例

| 保護レベル | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅳ |

|---|---|---|---|---|

|

回転球体法 半径R(m) |

20 | 30 | 45 | 60 |

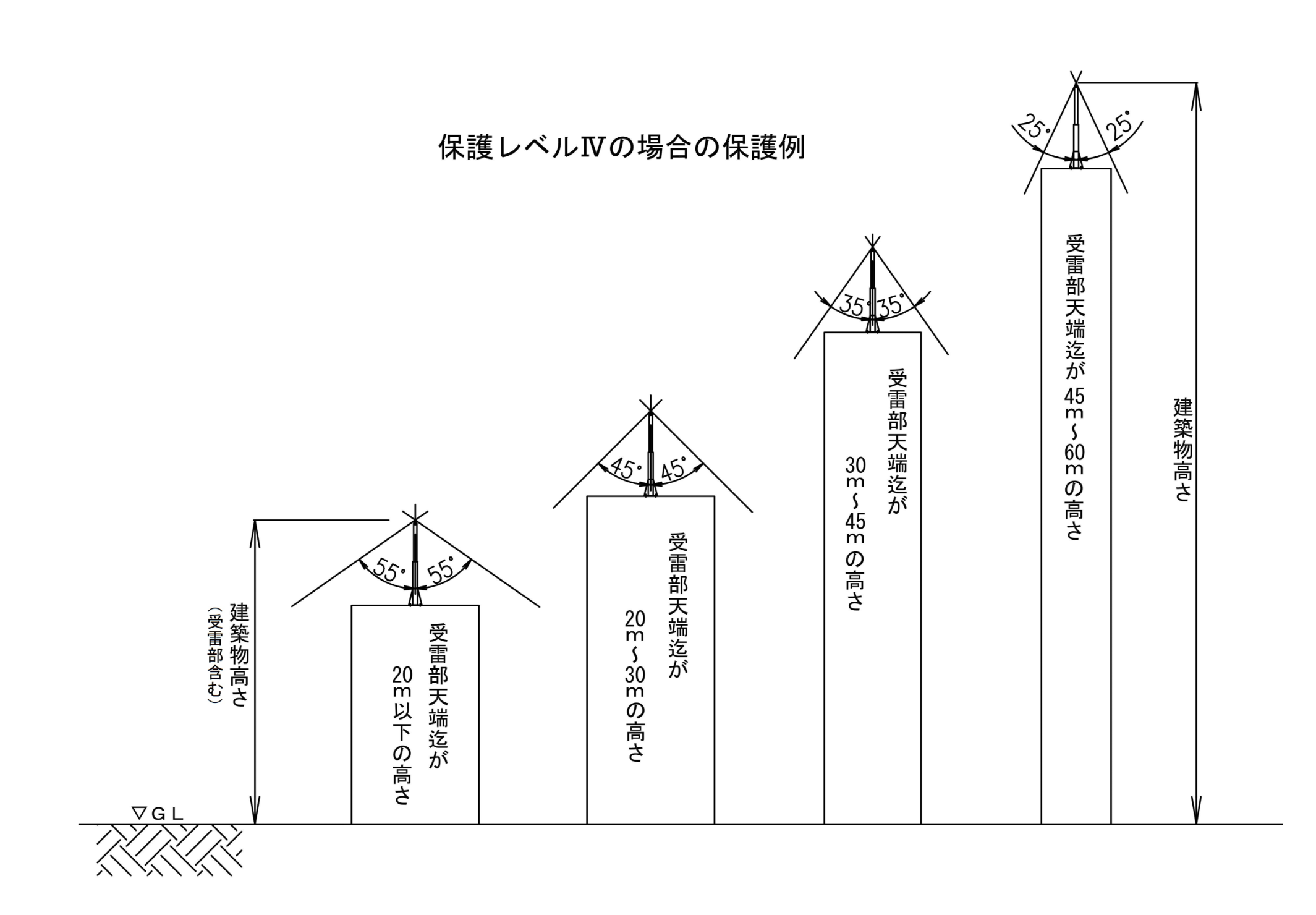

2、保護角法による保護

|

保護角法 建築物高さ (受雷部含む) |

20m | 30m | 45m | 60m | 60m 超過 |

|

|---|---|---|---|---|---|---|

| 保護 レベル |

Ⅰ | 25° | ※ | ※ | ※ | ※ |

| Ⅱ | 35° | 25° | ※ | ※ | ※ | |

| Ⅲ | 45° | 35° | 25° | ※ | ※ | |

| Ⅳ | 55° | 45° | 35° | 25° | ※ | |

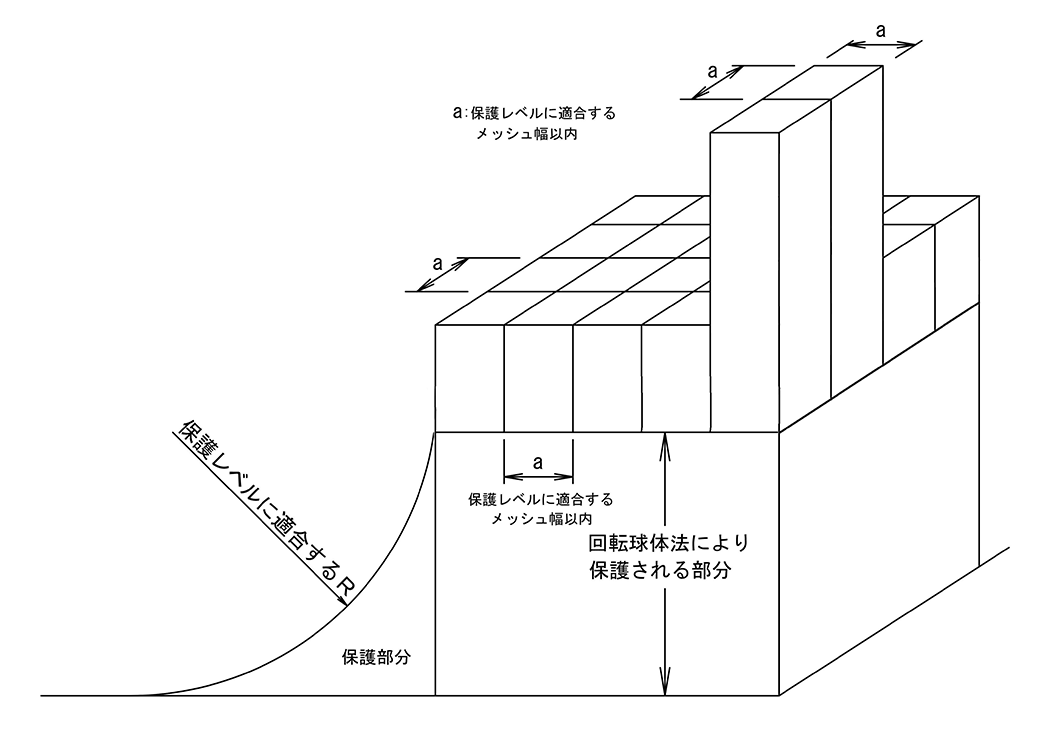

3、メッシュ法による保護

| 保護レベル | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅳ |

|---|---|---|---|---|

|

メッシュ法 メッシュ幅 (m) |

5 | 10 | 15 | 20 |

受雷部システムの材料について

| 保護レベル | 材料 | 受雷部(㎟) |

|---|---|---|

| Ⅰ~Ⅳ | 銅 | 35 |

| アルミニウム | 70 | |

| 鉄 | 50 |

| 保護レベル | 材料 | 厚さ t (mm) |

厚さ t’ (mm) |

|---|---|---|---|

| Ⅰ~Ⅳ | 銅 | 5 | 0.5 |

| アルミニウム | 7 | 1.0 | |

| 鉄 | 4 | 0.5 |

又は高温にさらされてはならないものである場合、その厚さは上表に示すtの値以上であること。

金属板が雷電流によって穴が開いても差し支えない構造の物、

又は金属板の下部に着火する可燃物が無い場合、その厚さは上表に示す t’の値以上であること。

情報

1992規格による雷保護

1.受雷部システムの種類と保護方法

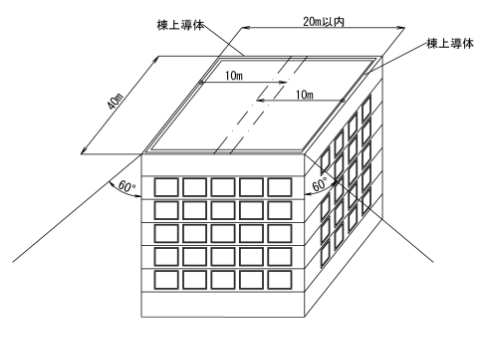

突針による保護方法

①.保護角度は 60°とする。

※消防法の定める危険物建屋においては、JIS A 4201:2003 保護レベルⅠを適用。

保護範囲(R)の算出】

保護範囲(R) = 保護レベルから突針先端までの高さ(h) × √3

【例】鬼撚りアルミ線、鬼撚り銅線 等

①.建物の外周に沿ってループ状に配線する。

②.保護角度は 60°とする。

ループ状に設置された棟上導体においては、 内側に水平10mまで保護されるものとする。

【例】金属製タンク、航空障害灯用保護網 等

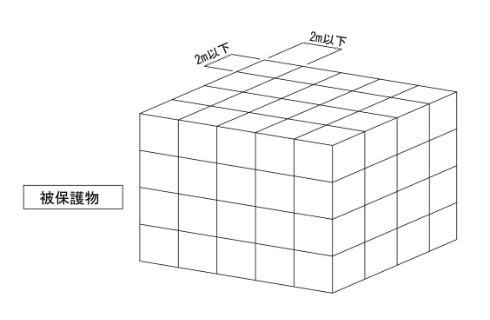

①.被保護物を包むように連続的な網状導体にする。

(金属板を含む)

②.ケージ幅2m以下とする。

避雷突針の材料について

銅(銅合金)、アルミ(アルミ合金)、溶融亜鉛めっき鉄の直径12mm以上の棒又は同等品

避雷導体の材料について

①.銅製・・・・・・・・30㎟以上(銅帯、銅棒、銅線等)

②.アルミ製・・・・・50㎟以上(アルミ帯、アルミ棒、アルミ線等)

※国宝などの重要な建築物の場合 銅製・・・50㎟以上、アルミ製・・・80㎟以上

建築部材を利用する場合の必要寸法

①.アルミ製・・・・・厚み 2t以上

②.鉄製・・・・・・・厚み 1t以上

③.銅製・・・・・・・厚み 0.8t以上

※ステンレス製については、規格上明記されていない。その為、一般には、鉄製と同等以上のものとしている。

離隔距離及び近接する金属体について

A)避雷導線は電力線、通信線又はガス管から1.5m以上離す。

B)避雷導線1.5m以内にある金属体には、14㎟以上の銅線又は、22㎟以上のアルミ線で接続する。

但し、次の場合を除く。

①.導体との間に、コンクリート壁又は、接地された金属体の遮蔽物がある場合。

②.1.5m以内の金属体が、鉄筋又は鉄骨に接続されている場合。